共栄ニュース 5月号「収益向上の指標」

2024/05/01

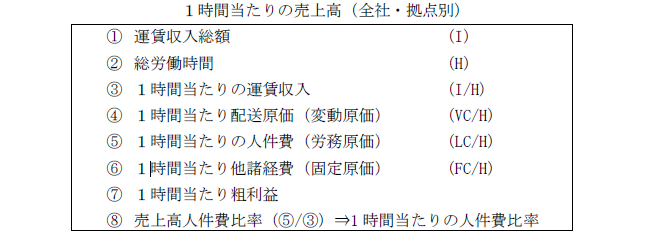

A社は、毎月の収益に係る生産性指標として1時間当たりの売上高(I/H)を全社及び数か所ある拠点別に採用し、総合的なI/H指標を毎月下記のように展開しています。

運送業者であるA社の収益を左右するのは顧客からの運賃と、費用の中で大きな割合を占める人件費(労務原価=LC)です。

2024年問題により運転手不足は深刻な状況にあります。

厚生労働省の資料によると物流会社の従業員の平均年齢は47.5歳と他の業種(情報サービス業40.6歳、宿泊業43.3歳)に比べて際立って高くなっています。また物価上昇に見合う賃金の引き上げも必要で、乗務員の採用、転職防止のためには賃金のアップは欠かせません。しかし経営視点から見れば売上高に対する人件費比率の上昇には一定の歯止めが必要です。

さらに顧客に対する価格転嫁の問題があります。A社においても従来の請負運賃では人件費や諸経費の高騰をカバーすることはできず、価格転嫁が進まなければ収益の向上は困難な状況にあります。

A社では上記のような1時間当たりの指標で管理しており、顧客に対する価格交渉のための参考資料ともなっています。

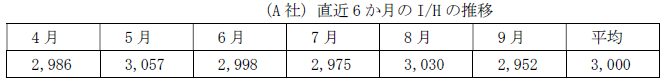

従来から経営管理の一環として最小単位での指標管理を重視してきたA社では以前は走行1km当たりの指標を使用していましたが、2024年問題を機に乗務員の労働時間が重視され、運賃収入(売上)についても走行距離よりも時間当たりの成果を重視するようにしました。急激に上昇しつつある地域の最低賃金も時間単位になっています。上表ではA社の直近6か月間の平均I/Hが3,000円となっていますが、仮に乗務員の対売上高人件費比率の目標を45%と設定した場合はI/Hは6,667円が目指すべき数値となります(=3,000/0.45)。I/Hを上げるためには運賃収入を上げるか総労働時間を下げるかが必要です。運賃収入を上げるためには顧客との価格交渉、総労働時間を下げるためには手待ち時間や誤配送等の非効率な時間の削減が求められ、これらの成果をI/Hという指標を全員共有化することにより、目指すべきゴールがメンバー間で共有されかつ明確になります。

※本内容を無断で転載することを禁じます。